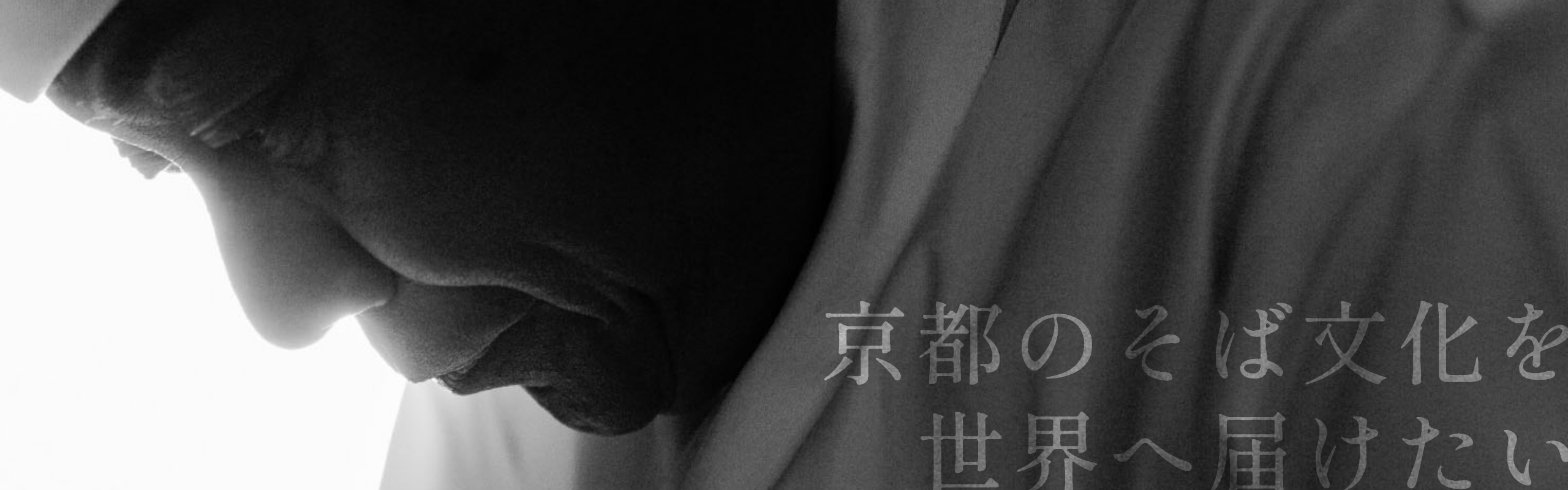

「京都そばとは何か」という問題にじっくりと向き合うなかで、京都府でそばの栽培を始めました。

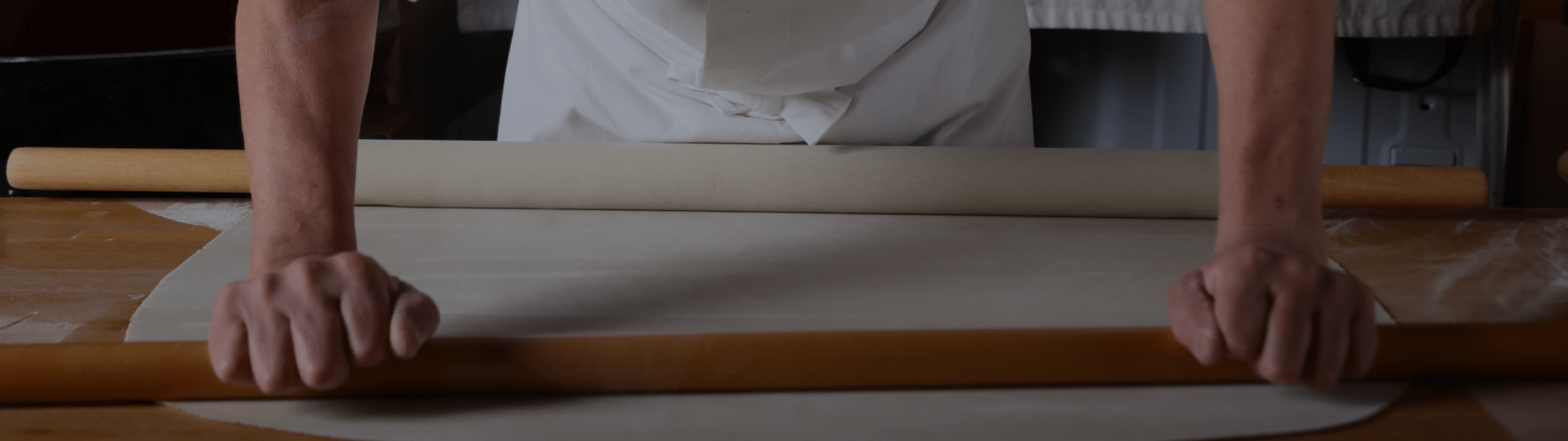

生産量は多くありませんが、丹精込めて育て・収穫し・製粉し・打ったそばは格別の香味です。

また、京都そばについて広く発信しようと、動画配信をおこなっています。

激動の時代にもまれながらも、これからのそば文化を模索し、美味しいそばをご提供し続けてまいります。

京都はもともと「うどん」が主として食べられていました。

都があった京都には、御所を中心に華やかな公家社会が存在し、米などの五穀や高級な食材が流通していたため、雑穀である「そば」はあえて食べられていなかったのでしょうか?

有喜屋はそんな京都に昭和4年、先斗町は歌舞練場北隣りで創業しました。初代・二代目の間はうどんやどんぶりの店として営業を続け、子どもの頃の三代目は出前の注文で先斗町を走り回っていました。

手打そばが売れるようになったのは、昭和60年ぐらいからです。

三代目 三嶋吉晴は「本格的な手打そばの技術を身につけたい」と、東京のそば屋で修行を始めます。有喜屋に帰ってきたのは昭和55年。手打そばの提供を始めたものの、京都で認知されるには時間と努力が必要でした。その努力が実り、現在では店舗も増え、そば打ち塾も25年以上続いています。また、そば文化の普及のために尽力したとして、三嶋吉晴は黄綬褒章そして藍綬褒章を受章しました。

三嶋吉晴 公式サイト

「京都そばとは何か」という問題にじっくりと向き合うなかで、京都府でそばの栽培を始めました。

生産量は多くありませんが、丹精込めて育て・収穫し・製粉し・打ったそばは格別の香味です。

また、京都そばについて広く発信しようと、動画配信をおこなっています。

激動の時代にもまれながらも、これからのそば文化を模索し、美味しいそばをご提供し続けてまいります。