COLUMN

コラム

長野県の信州そばとは?特徴や他のそばとの違いを解説!

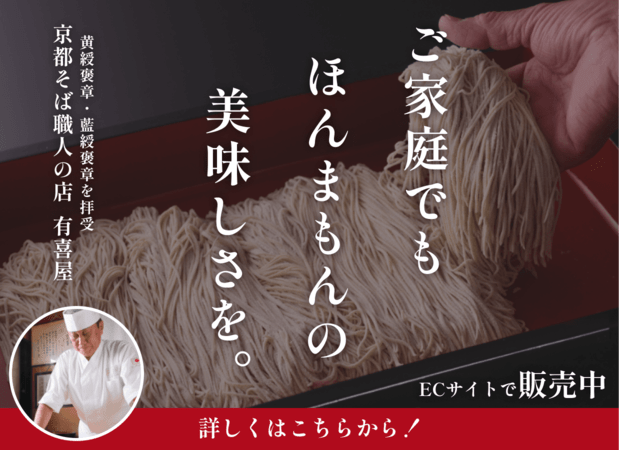

この記事の監修者

有喜屋 三代目店主

三嶋吉晴

有喜屋(うきや)三代目店主。有喜屋は1929年 京都先斗町に創業した本格手打ちそばと蕎麦料理を提供するそば屋です。 最年少で京都府優秀技能者表彰「京都府の現代の名工」を受彰。 手打そば職人としては全国で初となる「卓越技能章」を厚生労働大臣より受彰。 天皇陛下から授与される褒章である、「黄綬褒章」を拝受。

「信州そばって聞いたことあるけれど、どんなそばなの?」

「他のそばとの違いって何?」

長野県といえば信州そばというほど、長野県ではそばが有名ですが、信州そばにはどんな特徴があるのか、他のそばとどう違うのかを理解している人は多くありません。

そこで、この記事では信州そばの特徴や他のそばとの違いを中心に、信州そばとは何かについて解説します。また、信州そばの歴史や信州そばの種類についても紹介しますので、ぜひご覧ください。

目次

1. 信州そばとは?特徴と他のそばとの違い

信州そばとは、長野県で作られるそばの総称であり、数多くあるそばのブランドの中でも最も知名度の高いそばの1つです。その特徴は、冷涼な気候と豊かな自然に恵まれた環境で育つため、そばの風味が豊かであることです。信州そばは、標高の高い場所で栽培されることが多く、「霧下そば」と呼ばれるように、霧が霜の発生を抑えるため、質の高いそばが収穫されます。また、長野県の美味しい水を使って打たれることから、そばの風味が引き立ちます。

他のそばとの違いとしては、つなぎに使われる材料や食べ方のバリエーションが豊富である点が挙げられます。例えば、つなぎに小麦粉やオヤマボクチ(山菜の一種)、自然薯などを使用することがあります。また、通常のそば汁の他に、味噌、大根汁、くるみだれなど、地域ごとの特製のつゆで食べるスタイルが存在します。このように、地域ごとに独自の工夫が凝らされた信州そばは、多様な味わいを楽しむことができます。

ちなみに「信州そば」という名前は商標登録されており、メニューなどに使う場合は「信州のそば」と記載する必要があるそうです。

2. 信州そばの歴史

信州そばの歴史は古く、奈良時代にまで遡ります。この時代に活躍した修験道の開祖である役小角(えんのおづぬ)が、修行の際にそばの実を携行食として用いていたと言われています。彼がそばの栽培方法を各地に伝えたことで、信州でもそばが広まりました。山岳地帯が多い長野県では、米や小麦の栽培が難しかったため、寒冷地でも育つそばが重要な作物となりました。

もともとそばは、そば粉を練った団子のような形で食べられていましたが、江戸時代には、そば切り(現在の細く切られたそば)が登場し、信州そばはさらに広まりました。1645年に書かれた『毛吹草』には、「そば切りは信濃国の名物。当国より始まる」との記述があり、信州がそば切りの発祥地とされています。また、信州そばは江戸時代の諸大名や武士たちにも愛され、彼らが各地に移動する際に信州そばの文化を広めたことも、全国にその名が知られるきっかけとなりました。

こうして、信州そばは長い歴史の中で独自の発展を遂げ、地域ごとに特色あるそば文化が形成されてきました。現在でも、信州そばはその風味と伝統を受け継ぎ、多くの人々に愛されています。

3. 信州そばにも種類がある?信州そばの種類12選

一口に信州そばといっても、信州そばには多くの種類があります。ここでは、以下の12種類の信州そばを紹介します。

- 戸隠そば

- 行者そば

- 小諸そば

- すんきそば

- 韃靼そば(長和そば)

- とうじそば

- 赤そば

- 早そば

- 安曇野そば

- 唐沢そば

- 富倉そば

- 乗鞍番所そば

順に解説します。

(1)戸隠そば

戸隠そばは長野市戸隠で作られるそばで、「日本三大そば」のひとつとされています。そばの甘皮を取らずに挽いた「挽きぐるみ」を使用し、「一本棒、丸延ばし」という打ち方でそばの美味しさを引き出します。ゆでたそばは水切りをせずに丸めて小分けに盛り付ける「ぼっち盛り」が特徴です。戸隠高原の清涼な気候と美しい自然の中で味わうそばは格別です。

(2)行者そば

行者そばは伊那市に伝わる信州そばで、辛味大根のおろし汁に焼き味噌を溶かした辛つゆでいただきます。このそばは修験道の開祖である役小角が村人に与えたそばの実が起源とされ、江戸時代には高遠城の殿様や高遠藩主保科正之公によってその評判が広まりました。福島県でも「高遠そば」として親しまれており、その名が広く知られています。

(3)小諸そば

小諸そばは小諸市で作られるそばで、標高1,000メートル付近の冷涼な気候でそばの栽培が行われています。島崎藤村の文学にも登場するこのそばは、地元の歴史と文化とともに発展してきました。

小諸市はかつての城下町で、宿場町としても栄えており、老舗のそば屋が多く存在します。そばの風味と歴史的な背景が融合した小諸そばは、訪れる人々に特別な味わいを提供しています。

(4)すんきそば

すんきそばは木曽地方に伝わるそばで、保存食として作られていた「すんき」を使います。すんきとは赤カブの葉を無塩で乳酸発酵させたもので、シャキシャキとした歯ごたえと独特の酸味が特徴です。

温かいかけそばの上にのせて食べるこのそばは、つゆとの相性も良く、くせになる美味しさです。寒い冬に体を温める一品として、地元の人々に愛されています。

(5)韃靼そば(長和そば)

韃靼そばは長和町で栽培されるそばで、別名「苦そば」とも呼ばれるほど通常は強い苦味があります。しかし、長和町で育てられる韃靼そばは苦味が少なく、普通のそばのように美味しく食べられます。

遊休農地の有効利用と地域の活性化のため、地元では韃靼そばを使った新商品の開発にも取り組んでいます。また、地元産のそばを使用した「長和そば」は、地元の食堂などでも提供されています。

(6)とうじそば

とうじそばは松本市奈川地区に伝わるおもてなし料理です。小分けにしたそばを竹製の「とうじかご」に入れ、季節の野菜やきのこ、鶏肉などを煮込んだつゆに浸して温めて食べます。「とうじ」とは「湯じ」(そばを温かいつゆに浸し温める)や「投汁」(つゆに投じる)が語源です。寒い冬に体を温めるための料理として地元で親しまれています。

(7)赤そば

赤そばは信州大学の氏原暉男教授によって品種改良された「高嶺ルビー」を使ったそばです。箕輪町や伊那盆地の各地で栽培されており、9月中旬から10月中旬にかけて開花します。赤そばの畑はピンク色から赤色の花で一面が染まり、観光客やカメラマンが訪れる名所となっています。見た目も美しい赤そばは、食卓にも彩りを添えます。

(8)早そば

早そばは志賀高原の北部に位置する須賀川地域で作られるそばです。特産の大根を千切りにして硬めにゆで、水に溶かしたそば粉を絡めて作ります。皆さんが想像する細い麺状のそばではなく、そばがき(そば粉を熱湯で餅状にした食べ物)として食べられます。

そば切りを打つよりも早く作れることから「はやそば」と呼ばれ、長野県指定の無形民俗文化財にも指定されています。大根のシャキシャキとした食感とそばの風味が絶妙にマッチします。

(9)安曇野そば

安曇野そばは北アルプス山麓に広がる安曇野市で作られるそばです。安曇野は全国でも有数の米どころですが、米の生産調整政策後にそばが転作作物として広く栽培されるようになりました。北アルプスの雪解け水を使って打つそばは絶品で、多くの観光客が訪れます。また、わさびも特産品で、そばの味と香りを引き立てる名脇役です。

(10)唐沢そば

唐沢そばは松本盆地南西部の山形村唐沢で作られるご当地そばです。山形村唐沢では、江戸時代から続く水車による製粉が盛んで、各家庭でそばが食べられていました。唐沢には「やまっちそば」という名物そばがあり、長芋を麺状に切ってそばと絡めて食べます。そばのつるっとしたのど越しと長芋のシャキッとした食感が楽しめます。

(11)富倉そば

富倉そばは新潟県境の豪雪地帯である飯山市富倉で作られるそばです。この地域では、麦の栽培が難しいため、そばの栽培が行われています。そば粉のつなぎにはモリアザミ科の植物オヤマボクチを使用し、葉の繊維をつなぎにしてそば切りを作ります。オヤマボクチを使った富倉そばは、独特の風味と食感が楽しめます。

(12)乗鞍番所そば

乗鞍番所そばは松本市乗鞍地域で作られるご当地そばです。この地域のそばは、日本における耕作の標高限界でもある、標高約1,500メートルで栽培されています。標高が高く、朝夕の寒暖差があるため、そばには甘味と風味が増し、粘り強い弾力のある食感が特徴です。乗鞍高原では昔からそば栽培が盛んで、そば切りやそば粉を使った料理が親しまれています。

信州そばと同じくらいおいしいそばを食べるなら有喜屋で

この記事では信州そばの特徴や他のそばとの違いを中心に、信州そばとは何かについて解説しました。また、信州そばには長い歴史があり、種類も豊富に存在することも紹介しました。

有喜屋では信州そばは提供していませんが、信州そばと同じくらい種類の豊富なおいしいそばを召し上がることができます。また、ご家庭でも有喜屋のそばを楽しめるように、オンラインショップでも乾麺そばを販売しています。手打ちそばのようなコシと香りで、つるつるとしたのどごしを楽しめる有喜屋の乾麺そばをこの機会にぜひご賞味ください。